皆様こんにちは!

近年は局地的な豪雨が増え、屋根や外壁への負担も大きくなっています。

見た目では分からなくても、内部の木材に雨漏りの痕跡が残っているケースも少なくありません。

今回は『雨漏り』をテーマに施工事例をご紹介できればと思います!

ᓚᘏᗢ。───────────────𓂂𖠿𓈒𓏸

まず、今回ご相談にいらしたお客様ですが、雨漏りにお気付きになり対処なされようと業者へ依頼。屋根をカバー工法で一新されました!

屋根を新しくしたのでこれで大丈夫かと思ったのも束の間…、雨が降った際にまた雨漏りしてしまいどうにもならず弊社にお声掛けいただいた次第です。

ちなみに、屋根のカバー工法(重ね葺き/かさねぶき)とは、既存の屋根の上から新しい屋根を設置する方法のことです💡

現地で調査させていただきました🔎

まずは室内へ、、、

1階の和室の天井・壁面に雨漏りの痕跡が確認できました。

さらに、雨漏り現象は長押(なげし)下の壁面まで伸びているのが確認できます。

このまま放置しておくと、カビが発生してしまい、アレルギーや呼吸器疾患などの健康被害を引き起こす原因に繋がりかねません。

長押とは、柱と柱のあいだに横に取り付けられた柱を水平に繋ぐ部材のことです💡

写真の通り、ハンガーを掛けたり、額縁を飾るのに利用されたりしていますね。

続いて外へ、、、

赤枠で囲んだ箇所は、和室上部にあたる2階の外壁と1階の屋根部分の接合部分です。

シーリング(建物の防水性や気密性を高めるために、つなぎ目に埋めるゴムのような防水材)が施工されておりますが、こちらに異常は見られませんでした。

では、どこから雨水が浸入しているの?

雨漏りしている和室上部の屋根に上がると、そこで雨漏りの原因がわかりました!

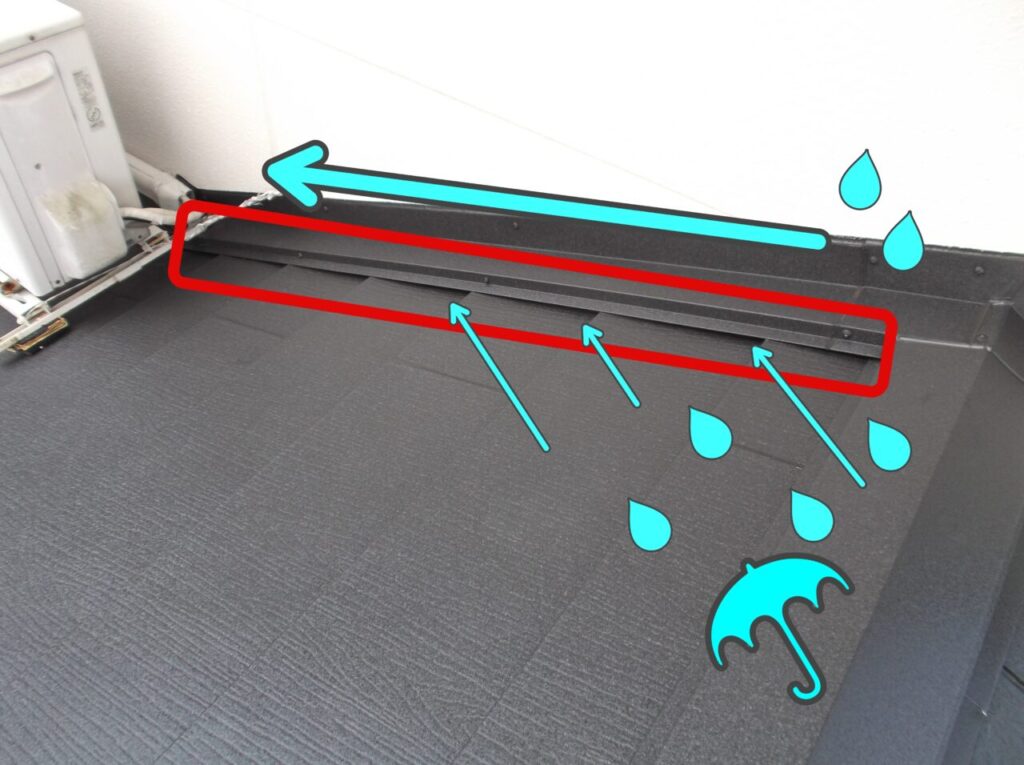

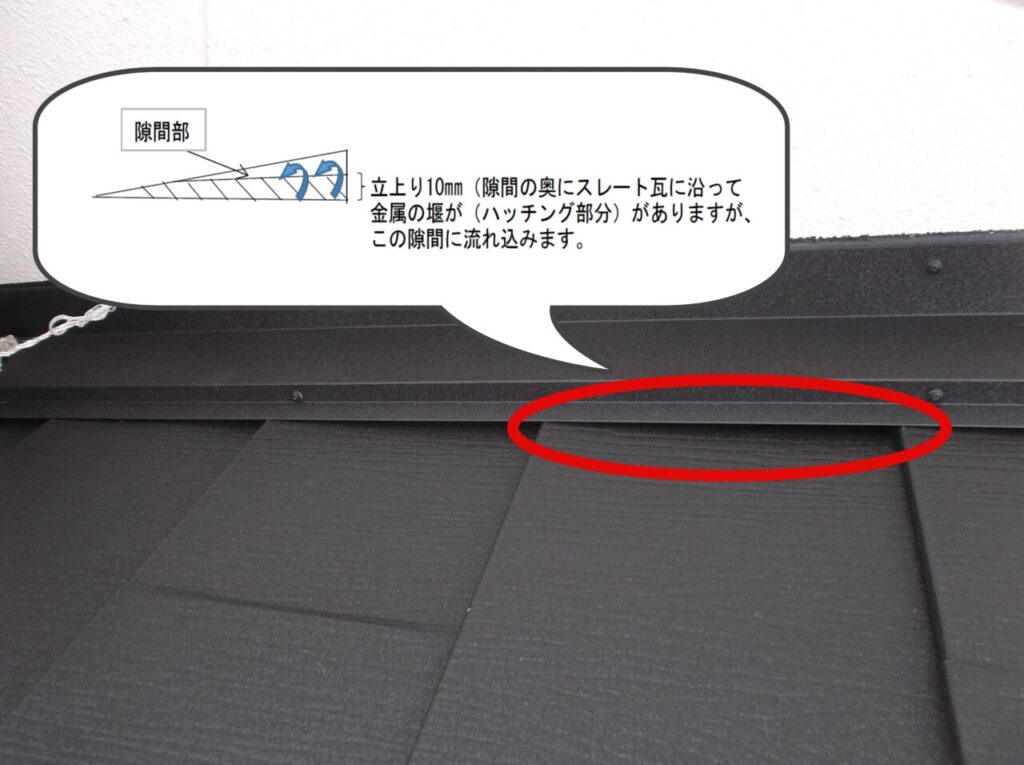

こちらの屋根に大量の雨や、横に吹き付ける雨が赤枠部分に流れ込むと、カバー部分(屋根の骨組み)とストレート瓦の間の隙間に溜まります。それが溢れたとき、奥の立上り部分を乗り越えてしまい雨漏りに繋がっている、ということが判明しました!

赤枠の部分の奥に10㎜の立上り(屋根面から垂直に立上がった壁)がありますが、大量の雨水が入り込んだ際、この壁を乗り越えて水が溢れ出し、それが室内へと入り込んでいたようです。

また、屋根を新しくする前も、この隙間から雨水が浸入していたことがわかりました。

こちらは和室上部の屋根裏です。

木材にも浸水した雨水が染みた痕跡がはっきりと残っていました。

和室天井及び壁面への雨漏り現象に至ったことは間違いないでしょう。

このまま対策せずに放っておくと、木材が湿気を吸ってカビや腐食が進み、柱や梁の強度が低下し建物の寿命に影響します。

解決策!!!

元々の屋根に雨漏りの要因があったと考えられます。(屋根を新しくしても雨漏りし続けたのはそのため)

こちらのお住まいの雨漏りを解決するには、雨水の侵入口である写真の青い三角形部分をシーリング材(防水材)でしっかり雨水が降り込まないように処理する(埋める)必要があります!

ただし、シーリング材は金属に接している部分が高熱になり持続しますと、劣化が激しく数年でボロボロになる場合があります…。

ですので今回は、弊社オリジナルの無機系充填材(耐熱性があり、耐久性もある材料)で充填施工し解決に至りました!

雨水が入り込む入口を完全に塞いだため、今後屋根からの雨漏りを気にすることなく過ごしいただけます。

ᓚᘏᗢ。───────────────𓂂𖠿𓈒𓏸

屋根を新しくしたのに何故雨漏りするのか。もしかしたら、同じようなお悩みを抱えてこの記事に辿り着いた方もおられるのではないでしょうか?

お悩みの原因をきちんと追究し、それに合った工事をご提案させていただくのがシステック・シマです。

弊社には雨漏りの専門家『雨漏り診断士』も在籍しております。

お住まいに関してのお困りごとがあれば、是非一度ご相談ください(^^)/